祁连山红毛犬:北方豺群的最后守护者

作者丨 猫盟CFCA

这是一条荒芜的山谷。终年不停的风从裸露的岩石上掠过,并将其撕成碎片。这些岩石的碎片洒满了整个山谷,四周几乎寸草不生。

然而生命并未在此止步。一群数量达到10只的豺从沟谷里出现,它们踩着碎石一路小跑,经过安设在这里的红外相机。

这是一个完整的豺群,队伍的后面跟着这个家族的希望:几只呜呜叫的小豺。

它们是这里的顶级掠食者之一。成群的豺能对付几乎所有可能的猎物,从岩羊到白唇鹿和藏野驴,或者家牦牛。

它与狼、雪豹、猞猁共同组成了祁连山的猎杀军团。

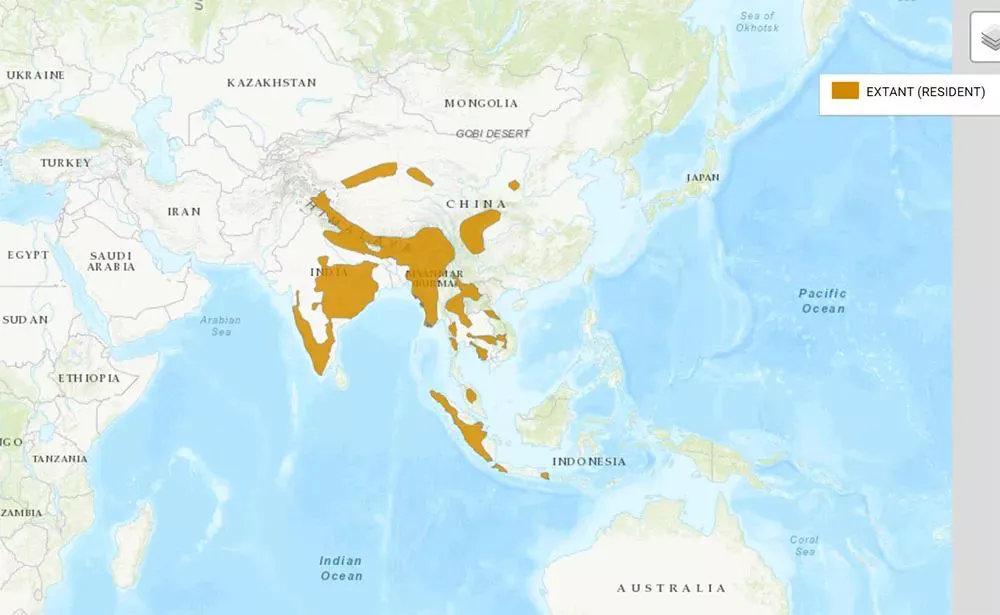

豺的全球分布

豺是一种体型比狼略小的犬科动物,成年雄豺体重约为15-21kg,雌性略小,体重为10-17kg。

豺曾经分布于亚洲、欧洲和美洲,但在末次冰期之后,大约在12000-18000年前,它们纷纷消失,只剩下了亚洲的种群。

维基百科上关于豺三个亚种的描述

欧洲人对豺的最早描述来自于俄国某不知名游客Pesterev,他在1794年记录了在俄罗斯东部旅行时见到的豺群:它们成群捕捉羱羊,长相就像亚洲胡狼。

豺的英文名字Dhole可能是个错误。这个词儿最早出自1808年,一个在印度的英国士兵,他说Dhole是当地人对豺的叫法。

但是八十年后, Richard Lydekker (英国博物学家,1849 – 1915)写道:在所有有豺分布的地方,当地人都不把它叫做Dhole。

一种观点认为,Dhole可能是印度某些地方对狼的叫法,而那个士兵并没搞清狼和豺的区别。

豺的拉丁名Cuon alpinus从字面上看则非常好地解释了人们对这种犬科的理解:山狗。

嗷呜!你才是狗子!(不对我也是)

豺曾经分为10个亚种,2005年后只保留了3个:C.a.alpnus(乌苏里豺),C.a.hesperius(天山豺),C.a.sumatrensis(苏门豺),但遗传学研究表明它们之间的差异非常小。

根据分布状况,可以把豺分为两个大的地理单元:主要生活在南亚、东南亚和中国南方的“南方豺”,以及生活在从中亚到俄罗斯远东的“北方豺”。

人们对从印度到缅甸、越南、泰国一带的南方豺更加了解,这些地方永远存在着豺群和虎战斗,并杀死老虎的故事,它们也给人类造成了相当数量的家畜损失。

而北方的豺群在近100年内则一直处于消退状态。

它们曾经在蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土耳其等国较常见,在西伯利亚,豺群曾经在叶尼塞河流域游荡。

然而1970年代以后,俄罗斯再无豺的报道。1970年代土耳其还不时有豺的消息;2013年高加索山脉里据传杀死了一只豺,2015年针对这只猎获物的头骨的研究表明,这确实是一只豺。

但同年,2015年的研究认为:土耳其已经没有野生的豺了。

目前全球的已知豺种群主要分布于孟加拉、不丹、柬埔寨、缅甸、老挝、马来西亚、尼泊尔、泰国、印度尼西亚、印度和中国,全球种群规模估计在4500-10000之间。

豺的种群依然处于下降趋势,IIUCN将其受威胁等级评估为:EN(濒危)。

豺的世界分布来源:IUCN Redlist (2015)分布图上最右上角,可能出现标注错误,应为甘肃的“盐池湾”,标注到了宁夏的“盐池县”。注:图中阿尔金山-昆仑山的分布区目前缺乏数据支持

复杂的社会性

在犬科中,豺的社会结构极其复杂。

它们最基本的社会单元是由一对父母和其子女组成的小群,在印度通常为3-5只,但数量也可多达十几只。

这个单元有点类似于狼群,因此也和狼群一样在英语中被称为“Pack”,这也是我们在祁连山邂逅的豺社会单元。

但在这个基本单元之上,豺的社会结构比狼多出来一层:邻近的几个有亲缘关系的豺小群组成豺大群,英语中称为“Clan”。

在猎物稀少的季节或猎物产崽的季节,豺以小群为单元捕猎;

但在猎物幼崽长大后,几个豺小群则可以聚成30-40只的大群,形成可怕的战力,去围猎大型猎物。

而在繁殖期,所有的小群则聚集到大群领地中央的公共巢区,共用一套地洞系统产崽。

崽子:我来啦!

豺群会共同抚育幼崽。成年豺会结成狩猎组外出捕猎,它们拥有迅速吞下大块食物的能力,譬如在4秒内吞下1Kg的肉块,随后它们可能会把肉带回去喂给幼崽吃。

豺在洞穴里产仔,一只母豺一次生3-4只小豺,小豺大约10周后便可离巢,此时已经断奶可以开始吃肉,大约1岁后小豺便可以独立生活并开始组建新的群体了。

行为学家们确实在印度的豺大群中观察到,某些大个子貌似是首领,会引导大群成员统一行动,其它成员也会对它表示臣服;

但它们没有观察到这位“首领”对属下有任何作威作福的举动;不像狼,属下稍有不敬,就要遭到头狼一阵毒打。

豺群比狼群友爱的另一个例子是,捕到猎物后,豺让幼崽先吃;狼则让领导先吃。

并且,豺扩散到其它群体时,也会友好融入,不会像狼那样先遭一顿毒打,再从最底层的全家出气筒做起。

此外豺是雌性扩散,雄性留在母亲身边,和其它犬科都不同;经常一个群体中只有一只雌性,其它雄性都众星捧月。

因此豺和非洲猎犬一样,都是母系社会。

但是,上述所有描述,都基于印度的野外观察。

祁连山的小崽子们

印度豺群之所以如此友爱,是因为南亚大型猎物众多,吃喝不愁,因此豺心向善;

至于我国北方苦寒之地的长毛豺们,是像南方苗条豺一样友爱,还是会像同域分布的狼一样铁血主义,没人知道。

(豺的社群结构的描述由孙戈提供。大牛参与了我们关于本文的写作讨论,他认为我们的调查尚未在祁连山发现数量达到数十只、有首领性质繁殖对个体的典型clan,因此我们现在也不能确定祁连山十余只的群体到底是pack还是clan,更准确的描述有待于大牛的野外小队持续的后续工作来提供。)

豺很喜欢叫唤,它们能够发出各种声音,从类似狗叫的呜呜、汪汪到猫科威胁时发出的咔咔声。

在群体内进行交流的时候声音非常重要,我们的红外相机曾经在老挝的森林里记录下一群豺发出的吠叫声。

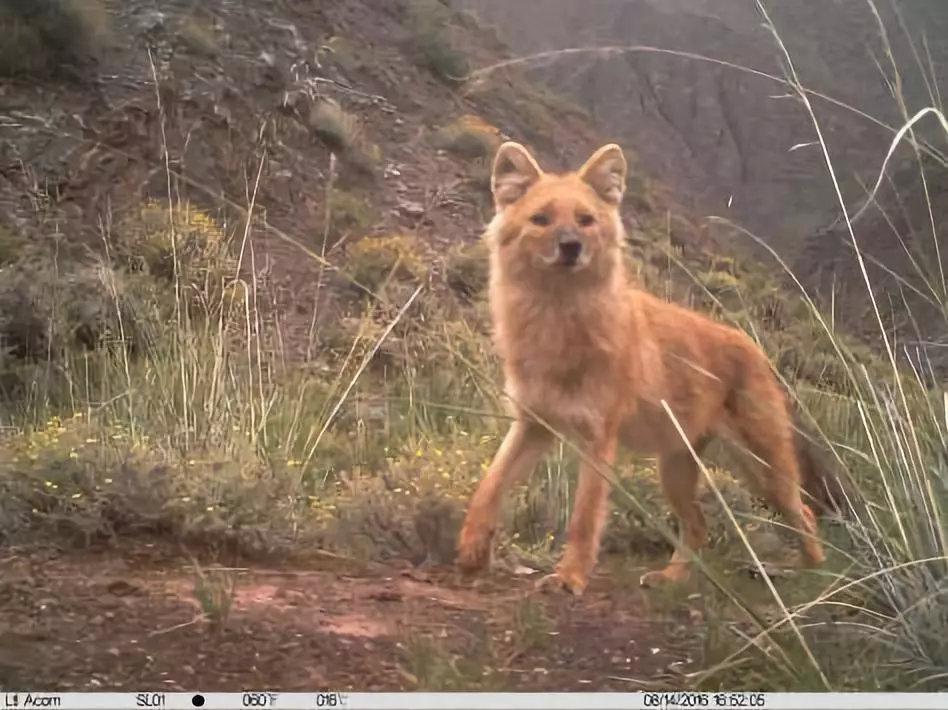

豺的外观与其他中国分布的犬科有所区别,它长了一对圆耳朵,这一点颇似北极狐和南美的薮犬。

豺的下颚有6颗臼齿,而其他的犬科动物为7颗。

豺浑身毛发为红棕色,拖着一条很显眼的黑尾巴。

在豺分布区的南部和西南部,豺的毛较短,多呈锈红色;在北部和东北,豺的毛则较长,为棕红色或黄棕色。

西藏察隅的豺大尾巴!!

生活在部分高原地区的豺腿明显较短。

喜马拉雅山的豺为黄灰色,生活在泰国的豺则多为棕色,并且喉部和胸部的浅色不明显。

人们常把豺描述成一种cat-like的犬科动物,像猫的狗,这来源于它背部与腿部的特征,豺因此拥有超强的跳跃和攀爬能力。(这也是它们适应山地生活的一种体现)。

注意左上角大石头它的背部和腿子!

豺在捕猎的时候非常聪明及凶猛,它们会从后方跳上大型猎物、如水牛、黄牛等的背部,并从猎物的肛门处撕扯掏出它的肠子并杀死它。

南亚的一些记录表明,豺也喜欢在水边活动,它们有时也会将猎物赶进水中然后实施猎捕。

中国的豺狗

豺狼虎豹,在中国传统四大猛兽里面,豺排第一。这一点充分说明中国人对于这种动物并不陌生。

根据文榕生的《中国古代野生动物地理分布》记载,宋朝时北京昌平地区《昌平宋志》最早出现了关于豺的正式记录。

此后直到民国,中国除海南和台湾两个岛屿外,内地各地县志和地方志都有豺的记录。

就在我们山西和顺华北豹的栖息地范围里,老豹子队员们也告诉我,就在上世纪80年代,和顺当地都还有成群的豺狗,他们叫它小红狼。

祁连山的小红狼

在中国南方诸省,豺的记录更多。比如我们在黄山进行调查时,当地上了点年纪的人都对豺并不陌生,“斑狗”是皖南山区对豺的叫法。

在江西,鹳总记得在他小时候,即便是在南昌城市边缘农村,豺也不是一个罕见的动物。

而在鄱阳湖边上的江西桃红岭保护区,直到2000年以后,还有豺在活动。

但豺在中国文化的传统认知里地位并不高,对豺的文化演绎主要为三种:骨瘦如豺(柴)、豺是中秋祭兽以及狗是豺的舅舅。

豺:你放屁!

对于最后一种说法,有民间记载称,豺见了狗会跪下,当然这种说法看看就好。

豺几乎没有攻击人的记录,这在四大猛兽里比较独特。

由于豺没什么经济价值,因此较少出现针对豺的猎杀。

但近半个世纪以来,豺在全球范围内都在迅速减少,这与其攻击家畜而导致报复性毒杀有很大关系。

此外,这种群体活动的犬科非常容易遭到家犬身上携带的传染病的攻击,这可能是很多地方豺消失的另一个主要原因。

流浪藏狗正成为生态的隐患

时至今日,中国绝大多数地区的豺都消失了。

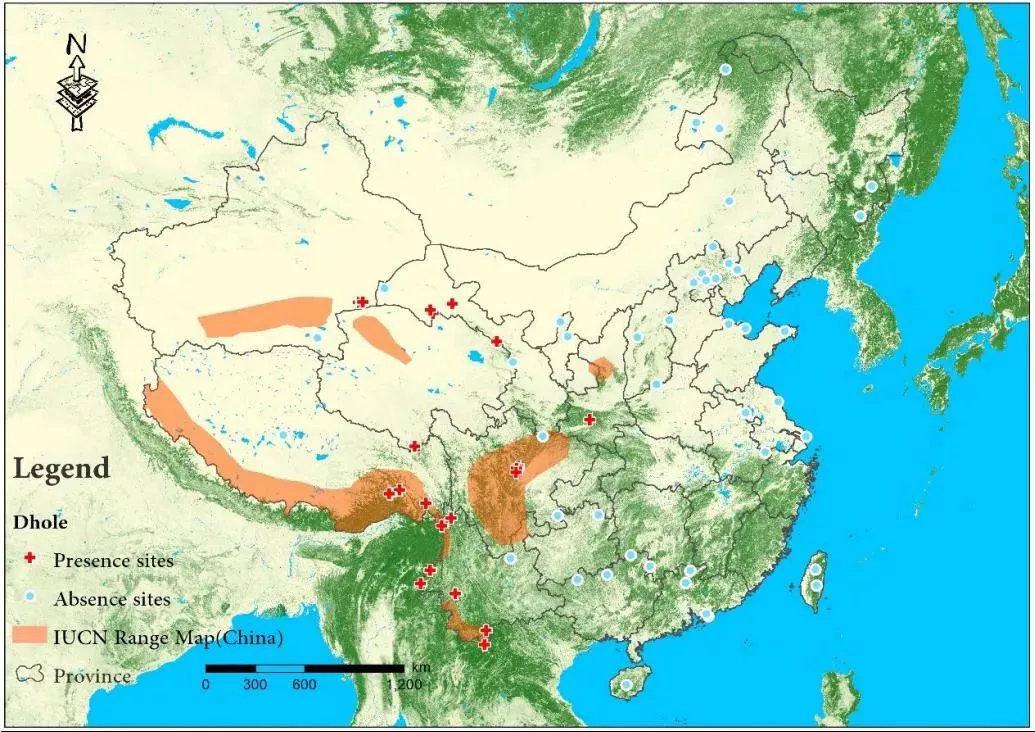

华北、东北、华南的豺已经野外灭绝,目前在中国豺种群只出现在很小的几个区域:

在四川,豺主要出现在邛崃山东侧的卧龙、黑水河等保护区,近年来在川西的甘孜州也拍到了野生的豺。

主要的豺种群集中于西南边境:在云南,我们发现从西双版纳南部的勐腊到普洱的江城一带,豺非常活跃,并造成了相当数量的家畜损失。

与之对应的,我们在老挝境内也拍到了不少豺;在云南西部的铜壁关保护区我们拍到了一些豺活动的影像。

啊不对,不是这个

帅气狗子才是我!

而更多的豺出现在藏东南的丛林里,从墨脱到察隅,我们和伙伴机构安装的红外相机拍到了成群结队的豺。

西藏察隅

西藏墨脱

此外还有一些零星的记录:譬如陕西秦岭观音山曾经出现过零星的豺记录,2012-2013年,新疆阿尔金山拍到过豺。

在藏东南发现亚洲胡狼之前,中国有六种犬科动物:狼、豺、貉、赤狐、沙狐、藏狐,只有豺名列国家二级重点保护物种。

曾经在中国东北和新疆分布的豺分别属于乌苏里亚种和天山亚种,它们与俄罗斯东部和中部的种群连接。然而这些大种群很大几率已经灭绝了。

2018年的一篇文章认为,豺在俄罗斯存在过的证据可追溯到1978年;而最新的数据(虽然没有书面证据)是在2009年收集的。

在苏联边境地区,豺的天山亚种可能已经灭绝;乌苏里亚种可能仍存在于萨彦岭的东部和外贝加尔地区的山脉中,但无法证实。

我们在祁连山的调查或许是目前对于这个物种最为激动人心的工作:就目前的信息来看,祁连山地区的豺,已经是这个星球上仅存的北方豺群了。

中国目前已知的豺分布点来源:李晟未发表数据

北方的豺群

2020年,与祁连山荒漠猫项目同步,我们开始了在祁连山国家公园范围内的豺种群摸底调查工作。

2013年,一只豺和幼崽首次在祁连山西段的甘肃盐池湾保护区被拍到,此后,盐池湾成为一个经常拍到豺的保护区。

从2016年起,祁连山国家公园青海片区雪豹本底调查的红外相机,陆续拍到了一些豺的影像。

大牛2016年就在花儿地拍到了的豺

此外,在祁连山北侧的甘肃瓜州-玉门关一带、柴达木盆地的南侧、以及祁连山的东侧,都有一些豺的零散信息。

这些信息表明,在这个青藏高原东北角的地方,可能存在着一个连续分布的豺栖息地以及数个不同的豺群体。

2020年5月,基于已经搜集到的信息,大牛带队开始沿着祁连山开展豺的访谈和红外相机布设工作。

他们的足迹遍布青海门源、祁连、天峻、德令哈等县市,并到达了甘肃酒泉等地。

他们访问了诸多护林员、牧民和大车司机,并获得了很多关于豺的信息。

祁连山两位马兄弟在开车在路上偶遇的豺

在此基础上,他们又安装了20台红外相机,与国家公园此前安装的雪豹调查红外相机配合,监测豺的信息。

几个月后,红外相机记录到了一些豺在野外的影像。尤为令人欣喜的是,两份记录中都出现了可爱的小豺。

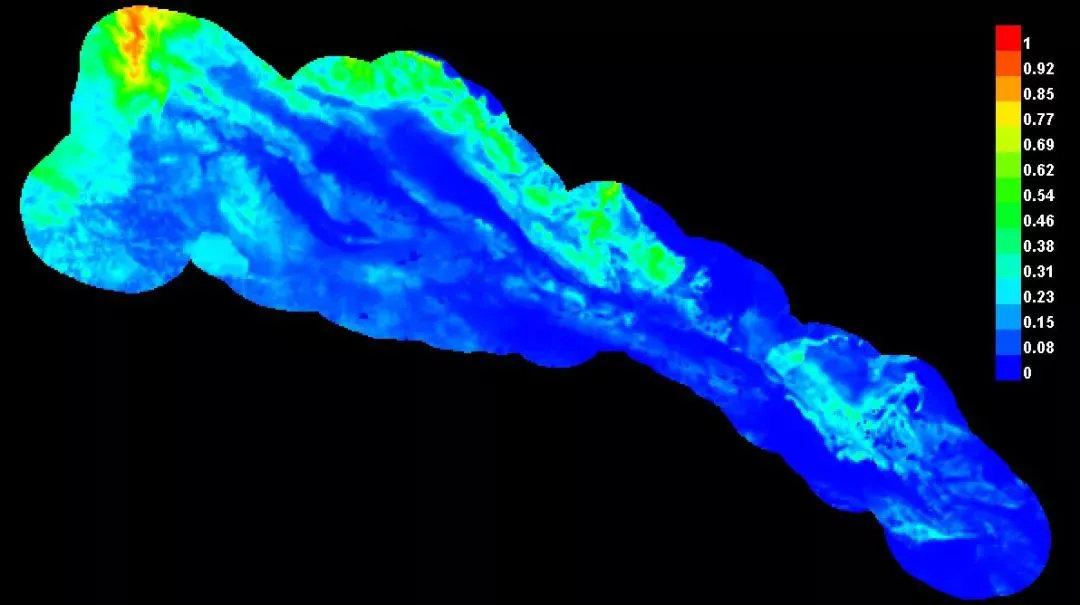

现在我们知道,祁连山的豺种群主要集中于祁连山西部的甘青跨界地带,那些无人区是豺喜欢的栖息地。

祁连山豺的分布概率预测,制图:史晓昀

看上去豺虽然是一种山狗(和喜欢出现在平坦的戈壁及草原的狼、赤狐、藏狐相比),但它依然会选择山里面一些相对平缓和开阔的地方活动,或许这样更加有利于它们群体捕猎,以及进行长距离的迁移。

绿绿参加了10月份的相机回收任务。回来后我采访她:那个有豺的山谷有多高?她说:海拔4200米,我往上爬了200米才到相机,都快累死了!

绿绿表示:人没了

这个山谷里不但有豺,还有狼和赤狐,以及它们的猎物:岩羊。

傻赤狐一般夜里活动

风中孤傲的狼背影

岩羊笑嘻嘻,不知道自己的命运

无论是从访谈还是历史红外数据来看,祁连山的豺都是罕见的,相比于雪豹、狼、棕熊,豺的遇见率和拍摄率都不高。

如果仅从猎物来看,祁连山并不缺乏食物,大量的岩羊和其他有蹄类既然能养活为数众多的狼和雪豹,为什么不能支持更多的豺呢?

事实上近年来祁连山的野生动物正处于恢复的态势,在大型食肉动物群落中,雪豹、狼、棕熊均表现出恢复迹象。

在这个背景下,豺依然罕见且稀少,就成为一个值得关注的问题。

祁连山的棕熊

作为IUCN犬科专家组成员、也是本项目指导方的李晟研究员和野外调查队长大牛推断,导致豺群恢复缓慢可能有两个主要因素:

种群基数低和传染性疾病。

由于群居的特征,豺更容易受到打猎的影响,在上世纪八九十年代,种群数量下降剧烈。

群居同样为传染病发挥作用提供了有利条件。流浪狗携带的犬瘟热等疾病,有可能在限制豺的恢复或进一步降低其数量。

在祁连山地区拍摄到豺的地方大都远离人类居住区,这也使得接触流浪狗的几率降低——

我们一度猜测,青藏高原的藏獒热是导致高原豺消失的重要原因。不过这些推测仍有待继续研究。

流浪藏獒在收容所等待喂食 图片来自网络

如同荒漠猫一样,祁连山豺的研究才刚刚开始。

但与荒漠猫研究不同,我们还没有找到一片豺种群活动较为集中、频繁的区域,针对一些更加细致的问题开展工作:

因为豺的活动范围实在太大了,我们目前完全没有把握能够对一群豺进行跟踪式的了解。

我们希望下一步通过持续的调查来揭示更多祁连山豺的生活习性。

比如:它们主要吃什么,它们的活动范围有多大,它们如何选择栖息地。以及最重要的:它们如何处理与人的关系?

这些问题的答案将会告诉我们:我们如何保护这些北方仅剩的红毛野犬,以及让它们在这片看似荒芜的旷野中永远奔跑下去。

嘤嘤嘤,人类你好!

本文技术支持:李晟、刘炎林、孙戈

参考文献:

Makenov, M. Extinct or extant? A review of dhole (Cuon alpinus Pallas, 1811) distribution in the former USSR and modern Russia. Mamm Res 63, 1–9 (2018). https://doi.org/10.1007/s13364-017-0339-8

The Whistling HuntersField Studies of the Asiatic Wild Dog (Cuon alpinus).Michael W. Fox.

科学公园

科学就是力量

鲁公网安备37020202000672号

鲁公网安备37020202000672号